colaboracion

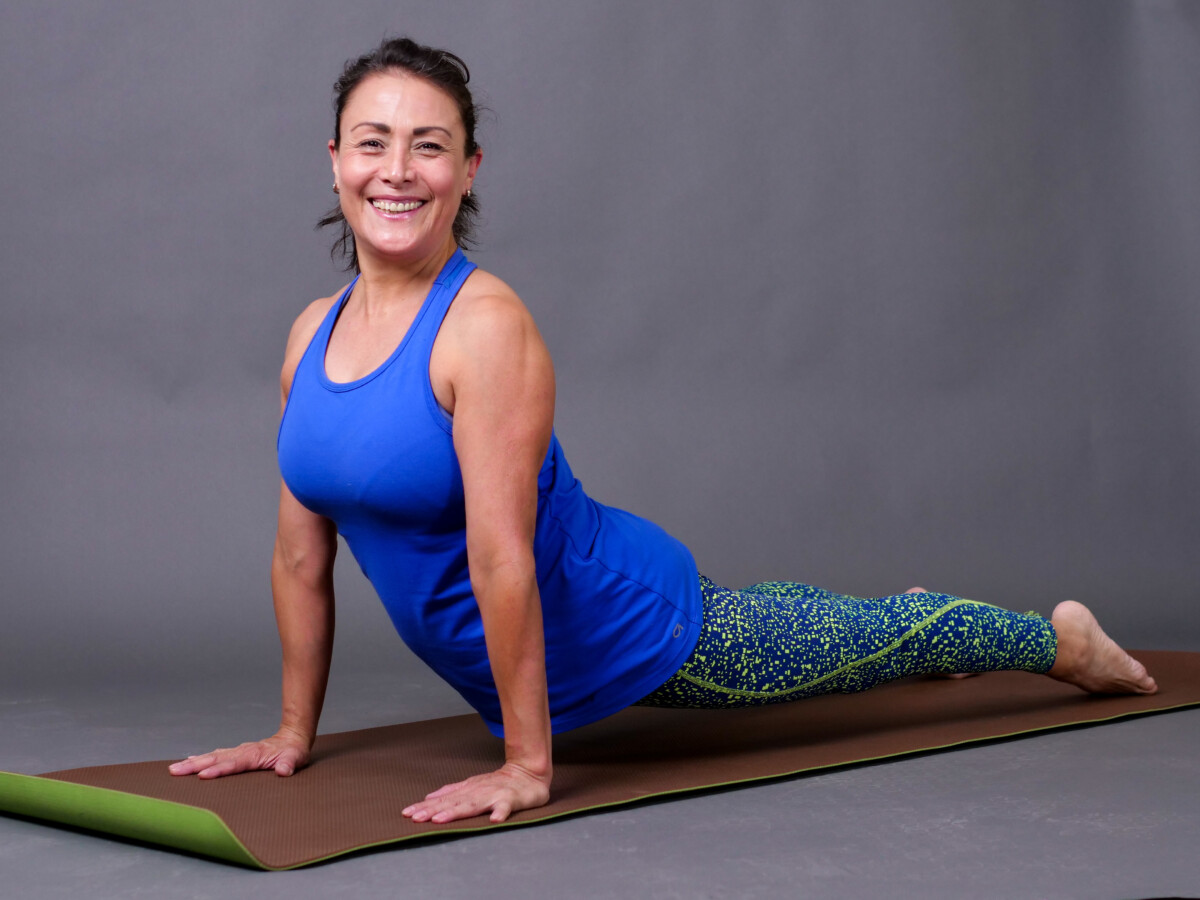

Salud y bienestar en la Ribera

Por Leticia Trejo.

Se sabe, con evidencia científica, que existen lugares en el mundo en donde las personas tienen una excelente calidad de vida, que los lleva a vivir más de 100 años; en donde no hay enfermedades crónico degenerativas ni adicciones, estos lugares se conocen cómo las zonas azules. De la misma forma, en la Teoría de las Seis dimensiones del bienestar se ha comprobado que para disfrutar plenamente de la vida debemos buscar el equilibrio entre seis principales esferas de nuestra vida. En la filosofía de los 8 brazos del Yoga de Patanjali también se comparte un Sistema que contiene varios procesos para lograr la plenitud, la dicha y el cese del sufrimiento.

Estudiando sistemas de bienestar, pero también implementándolo en mi vida me doy cuenta que estos sistemas tienen tres factores comunes, gracias a los cuales se logra esta inmejorable calidad de vida:

La familia es muy importante para ellos, por supuesto que hay conflictos con los seres queridos, pero se resuelven y hacen uso de todas las herramientas posibles para que se restaure la armonía en la familia.

Los amigos son otro factor importante, esos amigos a los que puedes llamar a las 3:00 de la mañana y con mucho cariño te escuchan y te apoyan.

La comunidad es eficiente, toman las decisiones entre todos, y también, cuando alguien tiene un problema, la comunidad busca cómo solucionarlo aportando lo que sea necesario.

Estos tres factores necesitan que cada persona desarrolle su inteligencia emocional, gracias a la cual se le facilita el desarrollo de habilidades socio – emocionales. Son las herramientas que le permiten a las personas entender y regular sus emociones, sentir y mostrar empatía por los demás, establecer y desarrollar relaciones positivas, tomar decisiones responsables, y definir y alcanzar metas personales.

Estas habilidades contribuyen a la prevención de trastornos psicológicos y al rendimiento académico, así como al desarrollo óptimo de las personas en diversos contextos. La educación socio – emocional es un proceso de aprendizaje que lleva al individuo a:

Comprender y regular sus emociones.

Construir una sana identidad personal.

Mostrar atención y cuidado hacia los demás.

Colaborar y aportar en diversos ambientes interpersonales.

Establecer relaciones positivas.

Tomar decisiones responsables.

Aprender a manejar situaciones retadoras de manera constructiva y ética.

El tema es fascinante ya que se está implementando en los sistemas educativos, pero no de forma teórica hablándole a la mente de las personas, sino a través de una serie de prácticas que, de forma vivencial, ponderan el auto – conocimiento. Se usan técnicas artísticas cómo la música y la pintura, técnicas que involucran al cuerpo y su desarrollo de habilidades, así como técnicas que incluyen a la mente y cómo mejorar su desempeño.

Ojalá se logre, de verdad, que cada individuo realice las prácticas necesarias para desarrollar estas habilidades que garantizan un mundo con más armonía y bienestar.

CRÓNICAS DE LA RIBERA

Sobre una plataforma, las estudiantes de secundaria zapatean con música de Jalisco. Foto: María Reynozo.

Por María del Refugio Reynozo Medina.

Desde las ocho de la mañana, por las calles principales de San Cristóbal Zapotitlán, en Jocotepec, se ven venir ataviados con carrilleras terciadas indistintamente niños y niñas. Están confeccionadas de papel cartoncillo negro, con rollos de papel metálico plateado simulando las balas, otras son de plástico. Algunas; las de los más pequeños llevan una fila de cacahuates de cáscara en el lugar de las balas.

Los niños llevan escopetas o rifles; uno de ellos lleva un profuso bigote de negro espesor que se toca en cada momento como para asegurarse de que sigue ahí; otro se acomoda el sombrero y sujeta con fuerza su rifle mientras va arriba de un carro alegórico.

Las cartas de la lotería en manos de los alumnos de primaria pintaron de colores el paisaje. Foto: María Reynozo.

Hay una fila de niñas pequeñas con el pelo trenzado y debajo del rebozo terciado cargan un muñeco de plástico a la usanza de las mujeres de nuestros antepasados que cargaban a los hijos en las espaldas.

Los carros alegóricos van con los estudiantes que representan a las mujeres y hombres de la Revolución. En una plataforma, las jovencitas de la secundaria con vestidos multicolores van sentadas acompañando a los guerrilleros que llevan su rifle a cuestas. En otra plataforma, una estudiante baila un zapateado vistiendo un traje de Jalisco.

El desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana, lo encabezan las escoltas de la Escuela Primaria Niños Héroes y su Director Miguel Ángel Gabiño Castillo.

Son poco más de trescientos alumnos de seis a once años los que desfilan, además de los adolescentes de la Escuela Secundaria Foránea 66 Enrique Díaz de León, encabezados por la encargada, Maestra Leivi Diana Ramírez González.

Durante el desfile participaron más de trescientos alumnos tan solo de la escuela primaria. Foto: María Reynozo.

Ellos, los estudiantes de la Secundaria, hicieron del desfile el cierre de un proyecto integrador antecedido por múltiples actividades en las aulas. Durante el recorrido del desfile y a su cierre; mezclaron periódico mural, danza, el diseño de una mojiganga de Francisco I Madero y la caracterización de los personajes de la Revolución Mexicana.

En cada esquina algunos carros alegóricos se detienen para que el público conformado por mujeres adultas en su mayoría les aplauda. Muchas madres de familia van al lado del desfile proveyendo agua a los pequeños que marchan en un recorrido que dura alrededor de dos horas en donde la música, los colores, las tradiciones mexicanas y hasta el fútbol conviven para recordar a Zapata, Villa, La Adelita, la rielera y la Valentina.

CRÓNICAS DE LA RIBERA

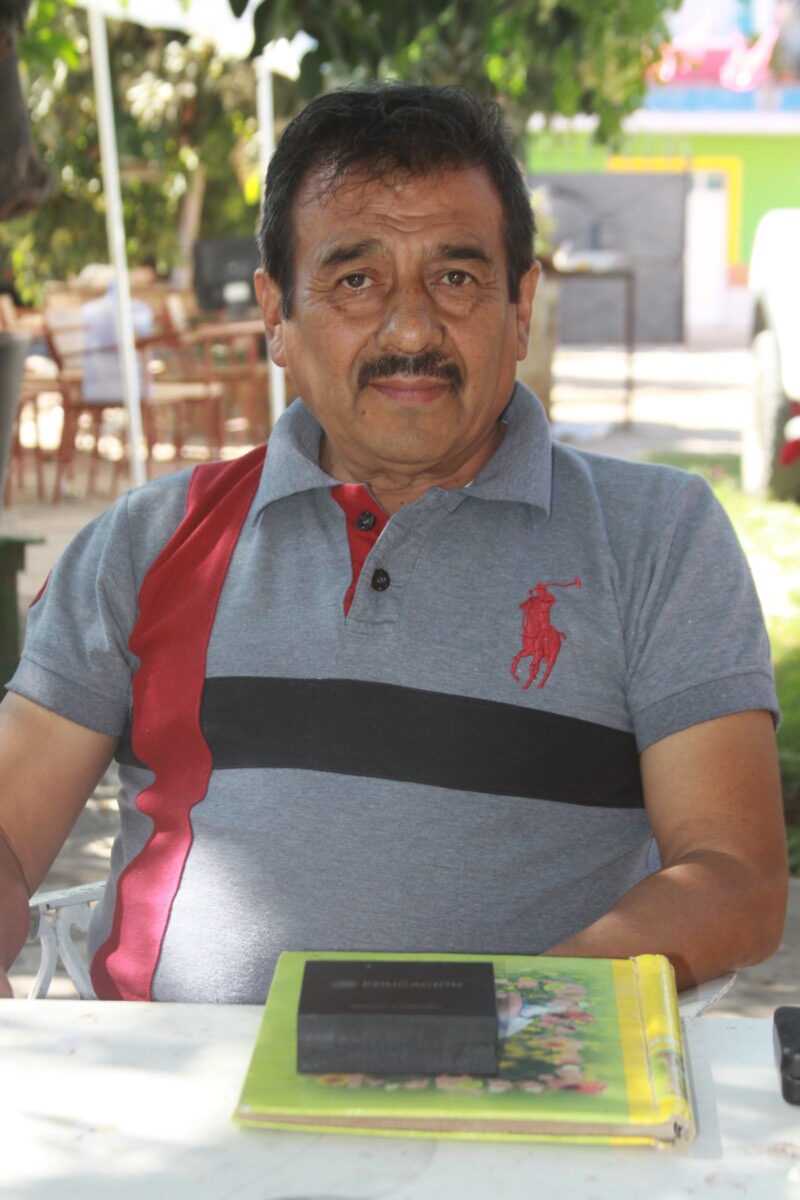

Bernardo Rodríguez de la Luz, músico trompetista originario de San Cristóbal Zapotitlán, Jocotepec.

Por: María del Refugio Reynozo Medina.

Bernardo Rodríguez de la Luz, es originario de San Cristóbal Zapotitlán, perteneciente al municipio de Jocotepec. La música ha acompañado su vida; desde pequeño, estuvo rodeado de sonidos de instrumentos y notas musicales. Sus primeras lecciones de violín las tomó con Daniel Cervantes Pantoja, a la edad de 14 años.

Cuando iban a ser las fiestas patronales, don Daniel traía cantores de Guadalajara y de Ajijic; de este último lugar venía un hombre llamado Venancio. También traía un predicador muy famoso al que nombraban Medrano. En ese tiempo había un púlpito; ahí se subían a predicar los sacerdotes en las vísperas.

-Eran unas misas pontificales hermosísimas- recuerda este hombre, que emergió de una comunidad con raíces musicales.

Justino Larios fue un gran músico y compositor, él fue el autor del himno “Viva San Cristóbal”. Así como Ignacio Aréchiga, originario de San Luis Soyatlán, compuso el “Himno a San Luis”. Aréchiga también es autor de los misterios a la virgen que cantaban las mujeres del coro. Blas García, violinista de San Cristóbal, llegó a ser parte del Mariachi México. Salvador Ibarra era cantor, y un sacerdote se lo llevó a San Juanito de Escobedo y allá se quedó. Pancho Macías tocaba muy bonito el trombón. Nardo convivía mucho con Pedro Medina Cervantes, quien tocaba el piano; Pedro Medina estudió en la Escuela de Música Sacra y compuso “Un himno a San Cristóbal”.

Uno de los grandes maestros que Nardo tuvo, fue su tío Francisco de la Luz, con quien estudió trompeta, trombón y cello. A él, junto a su hermano les decían “Los panchos”, porque eran dos hermanos que llevaban el mismo nombre.

Entre el repertorio que Nardo interpretaba, había valses, marchas, óperas para zarzuelas y pasodobles. Así que, sobre esos suelos polvorosos y empedrados del poblado de San Cristóbal Zapotitlán, incontables veces se pudieron escuchar la “Caballería ligera” de Franz von Suppé, “Aires andaluces” de Guillermo Gómez o “Lucia di Lammermoor”, de Gaetano Donizetti.

Las dos grandes bandas que hubo en esos tiempos; la de la familia De la Rosa y familia De la Luz, ejecutaron piezas como Carmen, de Bizet, o los pasodobles Alfonso Gaona y Cielo andaluz.

Con la banda, Nardo recorrió poblados distantes y cercanos: Zamora, Cotija, Jiquilpan, Quitupan el Estado de Veracruz y Tamaulipas, son sólo algunos de ellos. Desde que se pactaba el contrato que la mayoría de ocasiones era verbal, se acordaba la asistencia de los músicos. En una permanencia de hasta doce días, los hombres aseguraban su viaje con ropa, cobijas y su uniforme que algún día fue con boina y chaqueta tipo militar.

En Ocotlán durante dos años consecutivos se transmitieron por radio las serenatas de las fiestas ejecutadas por la banda de San Cristóbal.

Los recuerdos de este experimentado músico están vivos; la época en la que florecieron las bandas y la música en medio de una comunidad con carencias, en donde la instrucción primaria llegaba hasta segundo grado. Ahí aprendió sus primeras letras, en la escuela que en ese tiempo era en la casa de Palemón Osorio, con el maestro Rubén Osorio como maestro de los niños.

-Es muy fea la ignorancia- dice Nardo, al recordar las pocas oportunidades que había.

Lo que la mayoría de pobladores hacían era trabajar en el campo, algunos la pesca, otros hacían trenza de palma, era común ver a algunos hombres platicando en las esquinas, mientras tejían la trenza de soyate que luego llevaban a vender a Sahuayo. Había mucha pobreza en el pueblo, eran muchos los huaraches que se veían con las correas rotas.

-Me debes- se decían unos a otros y se entregaban las rosas o claveles, a veces era la misma flor que iba y venía entre las manos de los enamorados. Para las fiestas, llegaban vendedores de flores. También, había quien las cortaba de sus casas o de un jardín a la pasada. El día que terminaron esa primera fase del kiosco, el padre Pedro Rivera pidió que tocaran las dos bandas para celebrar la inauguración de la obra.

En los tiempos de Nardo, los bailes eran con orquestas, en las bodas se bailaban valses y se servía pipián con pollo y arroz. Cada uno de los pasajes del San Cristóbal de aquellos años, está guardado en la memoria de este músico trompetista que a sus 82 años, vive de escuchar valses, pasodobles y de los conciertos a los que puede ir. Tararea cada una de las piezas cuando está fuera del escenario y su corazón se enciende al sonido de Siboney, Carmen y las notas andaluces.

CRÓNICAS DE LA RIBERA

El profesor Jesús Balmori Díaz cumplió más de 40 años de servicio a la educación. Foto: María Reynozo.

Por: María del Refugio Reynozo Medina.

Cuando llegó a Chancol por primera vez clareaba el día; habían sacado a las chivas que reposaban tranquilamente bajo el techo de la casa del maestro, ubicada dentro del mismo terreno de las aulas de clase. En pleno temporal de lluvias y a punto de terminar las vacaciones largas, los padres de familia de la escuela de la comunidad perteneciente al municipio de Cuautitlán de García Barragán, en la costa de Jalisco, se habían organizado para recibir al nuevo maestro de la primaria. Realizaron una limpieza a los incipientes espacios. En el cuarto destinado al dormitorio había un petate, un catre y una cama conformada por cuatro horquillas de árbol secas, clavadas en el piso. Sobre ellas un marco tubular circulado de mecate de yute, hacía las veces de colchón.

Medalla “Rafael Ramírez» otorgada por sus más de 29 años de servicio. Foto: María Reynozo.

El saloncito de clase no tenía escritorio para el maestro, ni pizarrón; en su lugar, estaba colocado un rectángulo de caucho clavado en la pared. Había solo unas tres sillas y mesas para los alumnos, algunos de ellos usaban su propia silla que llevaban y traían todos los días. Fue en el año de 1980 cuando el maestro Jesús Balmori Díaz, proveniente de San Cristóbal Zapotitlán, Jocotepec, recién egresado de la Escuela Normal de Jalisco, comenzaba su misión como docente. En la escuela, dice –nos prepararon para trabajar en zonas urbanas, no para el medio rural-. Ese día llevaba puestos zapatos de vestir y lustrosa camisa y pantalón dignos de un maestro; atuendo que hubo que guardar en aquellos despoblados suelos.

Armado con su “toma de posesión” que en ese entonces firmaba el delegado cuando había, o el presidente municipal y los padres de familia; el profe Chuy se encontró con una comunidad gustosa de recibir al nuevo maestro, en un medio rodeado por abundante vegetación que hizo de su llegada una recepción luminosa.

Por la tarde, comenzó a nublarse el cielo, los padres se habían ido y quedaba solo Chuy frente a un centro de trabajo oficialmente suyo. Los oscuros nubarrones apagaron el día y envolvieron la casa del maestro, con todo y el aula, el dormitorio y el pequeño patio. Desde su cuarto solitario, vio venir las gruesas gotas de lluvia, también le vinieron inexplicablemente unas ganas inmensas de llorar.

-¡Maestro!- lo sacudió de repente una voz que borró los oscuros nubarrones. Era una pareja de adultos mayores que estaba ahí para entregarle un aparato de petróleo y el mechero listo para iluminar su primera noche.

El profe Chuy Balmori recibió también la medalla “Ignacio Manuel Altamirano» por más de 40 años al servicio de la educación. Foto: María Reynozo.

Esa expresión lo sostuvo desde ese momento, era la primera vez que le llamaban maestro.

Como maestro, había soñado tener un robusto escritorio y un globo terráqueo. El mismo armó su propio escritorio con unas tablas, tan alto que pudiera utilizarse de pie por falta de una silla.

En los primeros días de su estancia realizó un censo, así comenzó su acercamiento con la comunidad y a las familias. Recuerda que en esos primeros días una tarde estaba sentado y llegó un niño que merodeaba por ahí, llevaba la camisa desabrochada, con los ojales libres por ausencia de botones y cruzaba los bracitos para cubrirse.

-Maestro, de donde usted viene, ¿también hay cielo?

-Es el mismo- le contestó el maestro.

En otra conversación con un niño mayor, este le contó que había entrado a un cine por primera vez en su vida. –vi unos “monotes” y que me salgo- le contó.

Así fue tejiendo la convivencia con esa aislada comunidad que lo entrenó para ir a cualquier parte.

En 1985 llegó a la comunidad de El Sauz, en el municipio de Jocotepec; desde entonces fue el responsable en una escuela bidocente con una matrícula que ha oscilado entre los 40 y 45 alumnos. La generación del 87 solo tuvo 3 alumnos que salieron de sexto.

Para el maestro Chuy nunca fue una necesidad tener un automóvil. Desde entonces y hasta hace unos meses que ocurrió su jubilación, ha recorrido un trayecto de una hora de ida más otra de regreso para ir y venir de San Cristóbal a la localidad de El Sauz caminando.

El maestro fue acreedor a la medalla al mérito “Rafael Ramírez” cuando cumplió sus 29 años de servicio; también recibió la medalla “Ignacio Manuel Altamirano” por sus más de 40 años, que representa el máximo galardón que otorga el Gobierno de México a los docentes en servicio.

Guarda entre sus recuerdos personales las fotografías de generaciones y eventos cívicos. También un álbum con una serie de todas las generaciones que ha visto pasar en la comunidad de El Sauz. Los nombres y rostros de sus alumnos que a veces encuentra convertidos en padres o abuelos y que amorosamente le vuelven a llamar ¡Maestro!

-No creo haberles dado tanto- y suspira.

CRÓNICAS DE LA RIBERA

Sara Ulloa Antolín es la creadora de muchos de los adornos de papel picado, que pintan las festividades tradicionales de Ajijic. Foto: María Reynozo.

Por María del Refugio Reynozo Medina.

Sara Ulloa Antolín es la creadora de muchos de los manteles de papel picado que pintan las calles de Ajijic. Los oquedades del papel, dibujan rostros de calaveras, flores, líneas y palabras. Como el mantel dorado que le hizo a su pueblo: “Ajijic, Pueblo Mágico”, dice.

Los diseños que Sara puede crear son incontables, a fuerza del golpeteo del martillo y el cincel. Foto: María Reynozo.

Desde pequeña, encontró fascinación por crear con las manos diseños de papel; antes lo hacía únicamente con las tijeras y atando cuerdas. Desde hace al menos cinco años, Sara reemplazó las tijeras por los filosos cinceles. Hubo unas personas que vinieron a Ajijic a dar un taller en la casa de la Cultura y ahí aprendió de ellos. De un solo golpe, Sara perfora unos cien manteles, con los que forma los tendederos, que pega con una mezcla que ella misma prepara con sellador y otros ingredientes.

El papel de china se vuelve el elemento esencial de la pintoresca composición, sin embargo también trabaja con papel metálico y plástico. Incluso telas plastificadas. Sara, no solamente crea los manteles para las festividades del día de los muertos, también en las fiestas patrias y fiestas particulares. Sus diseños son personalizados; incluso con nombres de parejas que celebran un matrimonio o en bautizos, el nombre del bautizado. En las pasadas fiestas patrias de Ajijic, a Sara le tocó adornar la plaza. Cada año, la gente de “La Villa” le encarga los adornos para la Virgen de Guadalupe. También se prepara cada año con los manteles azules para la Virgen del Rosario, a quien todo el mes de octubre le reza su rosario, con sus vecinas, en un altar que instalaron en la calle afuera de su vivienda.

En la cocina de su casa; cerca de la estufa, está la mesa de trabajo. Sobre ella reposa una tabla de acrílico y más de una decena de cinceles de diversas formas y tamaños. Ahí perfora las torres de papel, mientras vigila la comida y los quehaceres de la casa. El cotidiano golpeteo del martillo es una escena cotidiana, al igual que los diminutos recortes de papel que salen volando y salpican de colores el piso y las ropas de Sara.

Sara, elaborando el papel picado. Foto: María Reynozo.

Además del papel picado, hace flores del tamaño de un clavel, que vende en 8 pesos. Cada uno de los manteles los vende en 2 pesos. Diez tiras de cinco metros cuestan 350 pesos. Un mantel frontal de metro y medio cuesta 30 pesos. Una tira de mantel de cinco metros vale 100 pesos.

La especie de “magia” sucede cuando se pega el papel, como los “gusanitos” que es una secuencia de trozos de distintos colores combinados, que al desplegarlos, forman una extensión multicolor que se expande hasta por más de dos metros.

En un solo día, esta mujer puede llegar a diseñar 400 manteles. “Yo soy artesana; no soy diseñadora”. Dice. Y sus diseños son infinitos.

En su tarea, en la cual a veces es apoyada por su hijo o su esposo, la alegría radica en apreciar todas las interminables composiciones que puede lograr.

Dependiendo de la temporada, en ocasiones procesa un millar de papel cada tercer día.

-Me siento y admiro el resultado. Qué bonito se ve pegado; les va a gustar.- piensa.

Detalles de uno de los diseños de papel picado de Sara. Foto: María Reynozo.

En la sala de su casa, tiene instalado un altar aún sin fotografías, que exhibe una pequeña muestra de sus creaciones. Al frente, unos manteles frontales con una catrina y un catrín dan la bienvenida. La escena es un golpe de color que invade la mirada. Unos ramilletes de flores naranjas, rosas y moradas aparecen en jarros de barro.

Los manteles circulares sobre la mesa, acompañan a la serie de catrinas de papel de distintos tamaños, que se colocan en el altar.

“Yo quiero que la gente valore el trabajo artesanal”.

A fuerza de golpes de martillo; Sara Ulloa convierte los mazos de papel de china, en manteles bordados de vacío, destinados muchas veces a flotar por los aires y teñir de colores el cielo azul.

.

OPINIÓN: EL GRITO EN LA LAGUNA

Vista hacia el Lago de Chapala. Foto: Archivo Laguna.

Por: Daniel Jimenez Carranza.

Si bien es cierto que los preceptos legales contenidos en la legislación mexicana, consideran como elemento fundamental al individuo dentro del marco jurídico, para quien se legisla en cuanto al resguardo de sus derechos e integridad, en su persona y bienes, consecuentemente, las medidas y disposiciones administrativas relacionados a obras, proyectos y programa urbanos, deben de estar encaminados a este propósito, constituyendo el eje central de sus decisiones, dicho esto, entonces es indispensable que todo gasto en acondicionamiento de los espacios públicos deben mantener esta característica.

Sin embargo podemos observar que tratándose de las areas peatonales en Ajijic, en donde se han erogado cuantiosas cantidades en obras urbanas, se ha obviado considerar este importante rubro, en donde los espacios de transito y recreativos, son practicamente inexistentes exceptuando el malecón, asi podemos observar en la carretera que corre de Chapala a Jocotepec, se ha priorizado la construccion de la ciclovia, lo cual es muy loable para evitar el uso automotriz y fomentar la practica del deporte, sin embargo, los peatones que tienen necesidad de utilizar esta via, para ellos no existe un espacio seguro, pues deben de mantenerse extremadamente atentos para evitar ser arrollados por alguna bicicletas que puede causarles dano, además de la nula vigilancia por parte de autoridades de transito de vigilar esta zona, pues numerosos vehículos de usuarios de comercios suelen emplearla como estacionamiento sobre la avenida complicando aun mas este viacrucis para los peatones, no obstante todo ello, las banquetas peatonales dentro del pueblo, están construidas con piedra, los cual multiplica la inconveniencia de transitar por ellas, por las complicaciones que ello representan estos espacios, lo que también ha originado el florecimiento de innumerables negocios dedicados a rehabilitación física como resultado de las innumerables demandas de tratamiento por desajustes esqueléticos y ortopédicos sufridos.

Es necesario que las autoridades municipales asuman esta responsabilidad sobre el daño que sufren los habitantes del Municipio de Ajijic, quienes han adoptado este destino como su lugar de veraneo y en otros casos, como su lugar permanente de residencia, quienes en gran número son personas de edad avanzada en muchos casos con problemas de movilidad, y a quienes realmente, se debe resolver este problema. Respecto al empedrado en las vialidades automotrices, definitivamente, constituyen un rasgo característico de su identidad como pueblo mágico que invita a circular con una velocidad moderada, no asi lo que constituyen las banquetas peatonales

Crónicas de la Ribera

Felipe Fuentes Duccer coordina el desfile del Día del Danzante. Foto: María Reynoso.

Por María del Refugio Reynozo Medina.

Son cerca de las doce del día domingo 16 de octubre, la plaza principal de Jocotepec resplandece, invadida por coloridos plumajes. Aquí se hermanan los penachos de origen azteca con las deidades católicas, la imagen de San Judas Tadeo se levanta en un estandarte, al sonido del caracol. El tambor suena y su estruendo se fusiona con los centelleantes rayos del Señor del monte; en la torre de su parroquia doblan las campanas invitando a la misa de doce; mientras que el tambor y la algarabía en el jardín, invitan al desfile.

Josué Miguel Fuentes Jiménez comenzó su camino en la danza de la mano de su padre Felipe Fuentes. Foto: María Reynoso.

Felipe Fuentes Duccer coordina junto con algunos auxiliares, el desfile conmemorativo del Día del Danzante, que él mismo institucionalizó cada tercer domingo de octubre. En esta, la séptima edición, coinciden danzas de los alrededores y también de puntos más lejanos como Tonalá y Guadalajara.

En total, Felipe y sus colaboradores convocan a 13 agrupaciones de danzas. Están presentes la danza Azteca Macuilxochitl y la danza apache del Señor del Dulce Nombre; ambas de Jocotepec. La danza Quetzalli del Señor de la Salud del fallecido Juan de Dios Martínez Vargas de San Luis Soyatlán, la danza de Nextipac del Señor del Huaje y la Azteca Zacualli de Zacoalco de Torres. Provenientes de Tonalá, los integrantes de la danza Edahi, San Judas Tadeo se organizan para una fotografía. La danza de sonajeros Santa Cecilia de Huescalapa, hace su presentación al pie del edificio del ayuntamiento que luce solitario.

A Felipe desde niño le interesaba el tema de la danza y los trajes. Recuerda que se ataba a la cintura una toalla y jugaba -las danzas me volvían loco- y en sus recuerdos aparece la danza de la conquista, en la que se representaba a los aztecas y españoles, quienes ataviados con sus respectivos vestuarios, protagonizaban las escenas de lucha entre los “conquistados” y los “conquistadores”.

Luz Elena Jiménez Elvira, esposa de Felipe Fuentes, comenzó junto con él, el proyecto de la danza. Foto: María Reynoso.

Ya mayor, en una ocasión vio un letrero que unas personas colocaron para invitar a crear un grupo de danza. Animado por integrar a su hijo Josué Miguel Fuentes Jiménez, acudió a la convocatoria que al inicio no tuvo mucha respuesta y que luego le inspiró para iniciar junto con su esposa, Luz Elena Jiménez Elvira, el grupo de danza que ahora tiene 50 integrantes, aunque en las festividades llegan a reunirse unos 30.

Fue el 13 de marzo de 2015 que se fundó Macuilxochitl. Cuando Felipe dice que el traje cuesta, no es solo lo que cuesta escalar las jerarquías con disciplina, sino lo oneroso que pueden llegar a ser. En promedio, un traje puede costar entre 15,000 y 20,000 pesos. Lo más costoso son las plumas, que se consiguen con vendedores conocidos.

-El traje se gana- dice orgulloso.

Al principio, un danzante puede portar un calzón de manta con un ceñidor y una pluma. Con disciplina y constancia, se escalan distintos niveles; en la agrupación, el jefe de grupo es quien premia, sanciona y establece los ensayos para la formación de los integrantes.

La fiesta de los danzantes está cercana a la conmemoración del Día de la Raza; recuerda la fusión de las manifestaciones dancísticas de influencia azteca con las expresiones de veneración a las deidades católicas.

Lo que comenzó como una convocatoria abierta, reunió a los integrantes de la familia a falta de respuesta. Aquí la familia Fuentes Jiménez

Felipe recuerda que se decía que las danzas de influencia indígena ensuciaban los templos, y también que nuestros antepasados adorarían a los dioses católicos pero seguirían danzando también para el dios Huitzilopochtli. Hoy la fiesta de los danzantes inicia con la presentación de danzas afuera del atrio del Señor del Huaje y en la plaza; justo debajo del kiosco, desde donde un grupo de personas observan y graban videos con sus celulares; los danzantes comienzan a agruparse con sus compañeros.

Ahí coinciden, se saludan, conversan y participan en la ceremonia que antecede al desfile. Felipe Fuentes dirige unas palabras al público, conformado en su mayoría por danzantes. A su lado, el regidor Horacio Trujillo Cervantes, entrega unos reconocimientos por parte del Ayuntamiento a las distintas agrupaciones de danzas que respondieron al llamado. Una mujer de la danza apache ataviada con un penacho de indio, observa a sus compañeros. Con “el puerco gordo” (la piedra en medio de la plaza principal) a sus espaldas, la mujer de avanzada edad, desde la serenidad de su rostro moreno enmarcado por plumas celestes, acompaña a Felipe en el discurso de bienvenida.

“No hay sonido, pero hay voz” dice Felipe que en un esfuerzo por ser escuchado por los demás, pronuncia desde más allá de su garganta el mensaje para sus iguales:

-Este día nos une como una misma persona-.

OPINIÓN: EL GRITO EN LA LAGUNA

Vista hacia el Lago de Chapala. Foto: Archivo Laguna.

Por Daniel Jiménez Carranza.

Vivimos actualmente momentos difíciles, inciertos, fallidos, convulsivos y de terror, esto último en territorios, como el europeo, en donde la insensatez se ha apoderado de la política, sin que alguno de los gobiernos, disponga de lucidez suficiente, como para presentar propuesta válida que encamine el conflicto a una solución pacífica, negociada, o por lo menos que tienda a disminuir la escalada del conflicto; por el contrario, la tónica generalizada, es pretender derrotar a una potencia ya no digamos militar, porque se ha evidenciado, precisamente eso, su deficiente estructura militar y escalada estratégica rusa, en contraparte con la organización militar liderada por la OTAN, sin embargo, Rusia, representa una potencia nuclear en armamento, en donde da la impresión, que se pretende asemejar a un envite entre las potencias, para desmantelar el alcance de su poder, peligroso juego que puede arrojar como resultado, un fatal desenlace, en donde no habrá ganadores.

Dentro de nuestras fronteras, los acontecimientos no cesan, continuamos con la obsesiva interpretación sobre la renuncia de la titular de la Secretaría de Economía, en donde se han levantado todo tipo de especulaciones e interpretaciones, al respecto, con el telón de fondo por decantarse de los recursos petroleros, la electricidad y el litio, cuya importancia en los actuales críticos tiempos, representan un elemento fundamental que nuestro país debe saber resolver, y que sin duda, será una trinchera ardua en donde el peso de los argumentos de nuestro país como auténtico poseedor, le debe permitir alcanzar beneficios que otrora nuestros gobernantes se sometían a la danza de los beneficios personales que de ello obtenían, dejando a un lado la concepción de su responsabilidad al frente de un país que paso a paso se venía desgranando de sus recursos, sobriedad, dignidad y cultura.

En este sentido, debemos reconocer que bajo el actual régimen político, el país ha retomado su capacidad nacionalista frente otros países, haciendo valer su soberanía sobre la titularidad de su territorio y recursos, retomando y defendiendo su valor como elementos clave, utilizándolos políticamente para negociar con dignidad frente a terceros, en contra de las lamentables experiencias del pasado, salvo valiosas excepciones de leales y patriotas gobernantes, cuyos logros han sido ensombrecidos por los utilitaristas del poder, doctrina ética resumida como «el máximo bienestar para el máximo número». que sin embargo, este bienestar sólo se limitaba a un escaso grupo conocido con el mote de la “familia revolucionaria”, estrecho grupo de poder que se había instalado, y que en el presente arremete contra el actual gobierno, para pretender recobrar su estatus de dominación, síndrome colonialista que en el presente ya no será posible articular, porque para que un país sea grande, ello debe reflejarse en el avance de toda su población, y no de un estrato social deleznable.

Crónicas de la Ribera

Pintura sobre la pared de la Sala de espera del Edificio que alberga al Centro de Justicia para las Mujeres. Foto: María Reynoso.

Por María del Refugio Reynozo Medina.

Llegar al Centro de Justicia para las Mujeres (CJM) en la ciudad de Guadalajara, desde algún punto de la Ribera de Chapala, lleva alrededor de un par de horas. Aquel día, llegué por inercia, en el deseo desesperado de obtener justicia. Luego de cruzar la amplia avenida Circunvalación, me encontré con la reja de ingreso. Un vigilante resguarda la puerta de ingreso con un sensor que detecta objetos peligrosos. La primera sala de espera es amplia; en la pared frontal, da la bienvenida la imagen pintada de una mujer con piel oscura y cabello abundante que abraza a tres mujeres de distintos tonos de piel.

En el primer filtro, el mar de clamores puede ser escuchado por una Trabajadora Social que escucha y escribe. Luego viene el otro filtro, otra sala de espera con sillones que nunca están desocupados. Una decena, dos o tres de mujeres con ojos llorosos. Una tiene un collarín bajo el rostro y mira de forma ausente la pared enfrente de ella. Otra tiene moretones en el rostro y oculta su mirada en el gorro de su sudadera. Algunas parece que no tuvieran nada. No hay moretones, raspones, heridas. En los ojos se asoman las heridas. Sus ojos miran distinto, como atravesando las paredes a través de la mirada cristalina de sus retinas.

Están sentadas, esperando que su nombre sea pronunciado para la primera asesoría jurídica con un abogado que las prepare para realizar una declaración formal.

Una vez que su nombre es pronunciado, sucede el encuentro con el agente del Ministerio Público; hasta ahí, las mujeres ya habrán repetido su historia unas tres veces. Algunas vuelven a enrojecer. Hasta ver convertido su nombre y su historia en un número de carpeta. Esa es la primera bandera que una mujer levanta en medio de sus reclamos, porque ahora ya podrá ingresar al lugar, al que tendrá que ir repetidas veces; hasta quien sabe cuando; llevando como carta de presentación su número de carpeta.

Primero a llevar testigos que avalen los hechos tantas veces narrados; luego, para ser sujeto de exámenes periciales y conseguir que la voz propia sea escuchada y creída.

Decenas de mujeres realizan esa ruta. Las más jóvenes tienen entre treinta y un poco más de cuarenta. Todas caminan por los pasillos y van de sala en sala. Algunas van con la familiaridad de conocer cada uno de sus rincones; otras llevan a sus hijos al área lúdica o toman un té o galletas de las mesas que están dispersas por las salas. “Este espacio es tuyo, siéntete con la confianza de tomar algo para ti y tus hijos”. Dice un cartel.

“El acto más valiente es pensar y hablar por una misma, para una misma”, reza un cartel con letras blancas sobre un fondo morado.

“Te creo”, dice otro.

Este lugar, es como la pintura de la entrada, es un espacio con muchos brazos que reciben a las mujeres que deambulan llevando carpetas con papeles que cada vez engordan más; y que abraza.

Solo es decidirse a andar, la ruta que a veces parece larga, pero que a mí me devolvió la esperanza.

OPINIÓN: EL GRITO EN LA LAGUNA

Vista hacia el Lago de Chapala, Jalisco. Foto: Archivo Laguna.

Por Daniel Jiménez Carranza

Esta temporada de lluvias, ha sido bien recibida este año por la naturaleza, particularmente por el lago, el cual continúa con su degradación, al margen de la responsabilidad de las autoridades, quienes han hecho caso omiso de su atención, es tiempo suficiente el que ha transcurrido en el vaivén permanente de gobiernos que entran y salen, y el lago continúa completamente desatendido.

Hasta cuándo es que se van a ocupar las autoridades de avocarse a su saneamiento y rescate, que ya acumula años de deterioro, provocados por la indolencia de las autoridades, la contaminación por la descarga de desechos tóxicos a los ríos Lerma y Santiago, este último, representa el segundo afluente más largo del país, atravesando varios estados; es momento de implementar programas para mantener el estado óptimo del manejo y buen funcionamiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales; la actividad pesquera se ha diezmado en los últimos años por la desaparición de varias especies, en fin, las autoridades deben considerar en dar la importancia al agua, que constituye un elemento vital para el ecosistema y sus habitantes. Además de dar vida a la zona, el lago también representa un factor esencial de suministro a la zona metropolitana de Guadalajara, a través del acueducto Chapala–Guadalajara.

Asimismo, tanto el sector industrial como los diversos usuarios de pequeña irrigación y distritos formales de riego aprovechan el recurso hídrico de la cuenca alta del Río Santiago en sus respectivos procesos productivos Esta diversidad de usuarios del Río Santiago resulta en una desigual disponibilidad del agua en la cuenca que aunada a la dinámica poblacional, el desarrollo de las actividades económicas, asentamientos urbanos desordenados, degradación de las cuencas, contaminación de los recursos hídricos, pérdida del capital natural, sobreexplotación de los acuíferos y los efectos del cambio climático, se reflejan en sequías e inundaciones más intensas en ciertas regiones de la cuenca,que entre otros aspectos, constituyen uno de los problemas principales que enfrenta el sector hídrico en México

Es momento de tomar acciones concretas en todos los niveles de gobierno, pues existen inoperantes instituciones que no cumplen con su cometido, asimismo, es necesario iniciar negociaciones entre los diferentes Estados que participan en toda esta cadena de deterioro, para instaurar un programa, un organismo federal específic que se ocupe de emprender exhaustivamente las acciones de vigilancia, capacitación, y exigir a los ´núcleos industriales el tratamiento adecuado de sus desechos; los gobiernos ribereños, para que cuenten con suficientes y en buenas condiciones plantas de tratamiento, maquinaria en el lago para retirar el lirio, en sí,emprender acciones inmediatas y duraderas para evitar mayores daños.

© 2016. Todos los derechos reservados. Semanario de la Ribera de Chapala